Una battaglia combattuta con la penna tra cristiani e pagani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per riportare Roma al paganesimo Giuliano l'Apostata ricorse anche alla poesia e Gregorio di Nazianzo rispose letteralmente "per le rime", con Apollinare di Laodicea. Un episodio che mostra l'importanza della cultura al servizio della fede.

Può sembrare strano ai nostri occhi, ma nel IV secolo la poesia non era solo bellezza o svago: era un campo di battaglia. Nel conflitto tra cristiani e pagani, infatti, la parola aveva un peso enorme, i versi potevano essere usati come spada o scudo, come propaganda o difesa.

L’imperatore Giuliano l’Apostata, salito al trono nel 360, volle riportare Roma all’antica religione degli dei. Non si limitò a leggi e decreti: mise in campo la sua penna. Colto e raffinato, compose inni e satire che celebravano Zeus, Apollo e gli dei olimpici, ridicolizzando i cristiani e descrivendoli come ignoranti e barbari. Scrisse degli inni a Dioniso e agli dei pagani ispirandosi all’Iliade.

Per lui la poesia era un’arma di seduzione culturale: bisognava mostrare che il mondo greco-romano era superiore, anche sul piano dello stile e della poesia.

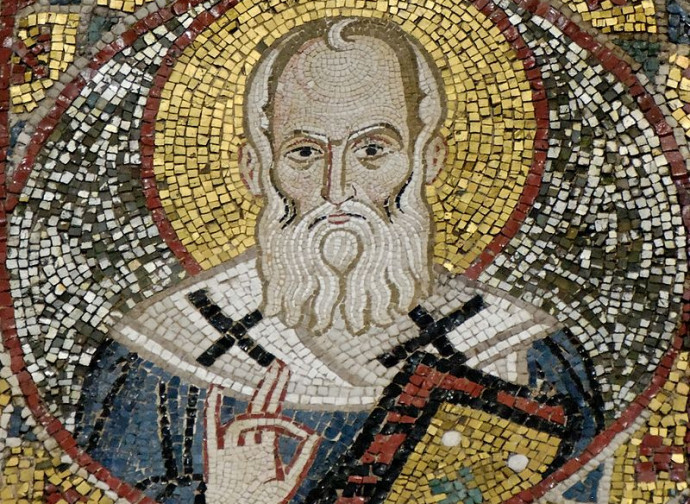

Ma non tutti si lasciarono intimorire dalla sua prepotenza artistica. Gregorio di Nazianzo, grande teologo e poeta ( che con Basilio Magno e Gregorio di Nissa fu uno dei grandi padri della Cappadocia) raccolse la sfida sullo stesso terreno. Nei suoi acrostici e nei suoi carmi morali contrattaccò con versi sofisticati e pieni di fede e polemica, in cui presentava Giuliano come un uomo smarrito e debole, prigioniero delle ombre del paganesimo. Per Gregorio, Cristo era la vera luce, e i versi servivano a mostrarlo in modo potente, emozionante, capace di colpire i cuori più che i ragionamenti freddi.

Alla battaglia prese parte anche Apollinare di Laodicea. Oggi è ricordato soprattutto per le sue posizioni teologiche poi condannate come eretiche (diceva che Cristo avesse solo una natura, cosa errata! Cristo è una persona con due nature, una umana e una divina), ma in quel momento fu un prezioso alleato. La sua idea fu geniale: “Se Giuliano ci accusa di non avere cultura, diamogliela!”. Così scrisse poesie cristiane ispirandosi a Omero e Pindaro. Il suo intento era chiaro: dare ai giovani cristiani un bagaglio letterario raffinato senza dover bere alla fonte dei poeti pagani.

Quella tra Giuliano, Gregorio e Apollinare non fu una semplice disputa di intellettuali, ma una vera guerra di propaganda. Ognuno scagliava i propri versi come dardi: Giuliano per esaltare gli dèi antichi, Gregorio per difendere la fede cristiana, Apollinare per mostrare che il cristianesimo non era culturalmente inferiore.

La morte precoce di Giuliano, nel 363, impedì la restaurazione del paganesimo. I suoi inni e satire rimasero come curiosità letterarie, mentre la poesia di Gregorio continua a nutrire la spiritualità e la teologia. La poetessa Cristina Campo, grande amante della Messa in latino, diede un contributo significativo alla letteratura cristiana traducendo le sue poesie. Apollinare, pur finendo su strade dottrinali sbagliate e venendo scomunicato come eretico, lasciò comunque un segno importante in quella stagione, sebbene le sue opere poetiche siano state smarrite. Oggigiorno, ancora, è importante che gli artisti cattolici continuino a dipingere e comporre opere letterarie per mostrare l’elevatezza morale ed estetica della Chiesa.

Il problema dei concili, secondo san Gregorio Nazianzeno

San Gregorio Nazianzeno diffidava di riunioni episcopali troppo frequenti, spesso alimentatrici di confusione. E ciò nonostante il contributo, in fatto di ortodossia, dato dai concili ecumenici di allora. Uno sguardo sull’epoca.