Il sapore della miseria: Verga e la fame del popolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel Verismo, il cibo non è mai decorativo. Dai lupini ai pani neri, dalle acciughe salate al vino, ogni alimento è carico di senso e di destino.

Esistono piatti immutabili, piatti che rappresentano un popolo, un luogo, una classe sociale. Ed esistono piatti che mutano nel tempo, acquisendo nobiltà e dignità, diventando prelibati, ricercati, quando tempo addietro erano soltanto emblema della povertà e della mancanza di soldi. Se la polenta de I promessi sposi rappresenta la sopravvivenza di famiglie di basse origini, i lupini de I Malavoglia sono addirittura cibo per bestiame. I maiali sono i destinatari della merce che la famiglia acquista, indebitandosi con lo zio Crocifisso, per poi rivendere a un prezzo più alto, sperando così di lucrare con l’attività.

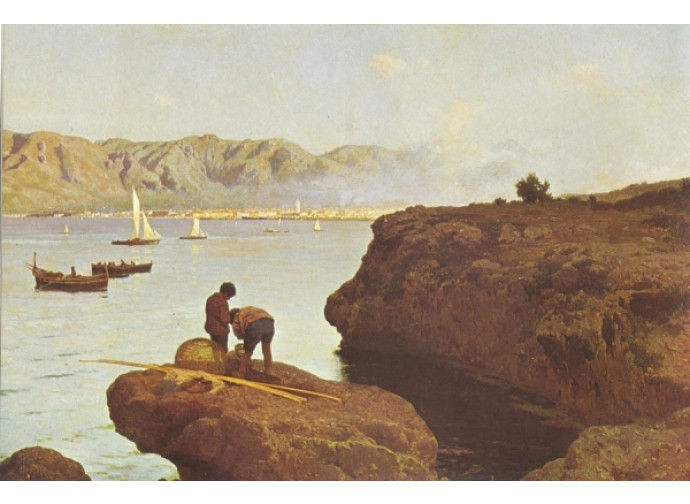

Nel Verismo, il cibo non è mai decorativo. Giovanni Verga lo utilizza come strumento narrativo per raccontare la realtà cruda e disadorna delle classi popolari. I lupini, in questo contesto, non sono un alimento da gustare, ma una merce povera, destinata agli animali, che diventa oggetto di scambio, di rischio, di rovina. Nella famiglia dei Malavoglia ad Aci Trezza, nel catanese, è il nonno, padron ‘Ntoni, il cuore pulsante della casa: custode di proverbi, di saggezza antica, di un mondo che si regge sull’equilibrio delle cinque dita della mano, esempio a cui lui ama ricorrere per spiegare le gerarchie in un gruppo familiare. Attorno a lui ruotano figli e nipoti, ciascuno con un ruolo preciso, come in una coreografia di vita semplice e dura.

Ma l’unità d’Italia porta con sé novità che sconvolgono l’ordine immutabile di Aci Trezza: tasse, leva obbligatoria, partenze. Il giovane ‘Ntoni parte soldato nel 1863, e con lui si allontana anche l’innocenza. La famiglia, indebolita dall’assenza di braccia e dal bisogno di una dote per Filomena, tenta il riscatto economico con quell’investimento. Ma la Provvidenza, la barca di famiglia, naufraga con Bastianazzo e il carico avariato, segnando l’inizio della rovina. La morte, il debito, la guerra: tutto si abbatte sui Malavoglia. Luca muore a Lissa, ‘Ntoni torna cambiato, sedotto dal miraggio della ricchezza. Rifiuta i proverbi del nonno, rifiuta l’ideale dell’ostrica, e sogna un futuro diverso: «Voglio cambiare stato». Ma quel sogno, nel mondo verghiano, è spesso il preludio alla disfatta. Il loro naufragio non è solo la perdita di una merce: è la frantumazione di un sogno, il crollo di un’illusione di riscatto.

Il cibo, dunque, si carica di significati profondi: è specchio della condizione sociale, misura del desiderio di ascesa, simbolo della lotta contro un destino implacabile. Ne I Malavoglia, anche un legume umile come il lupino può diventare il fulcro di una tragedia familiare. Oggi i lupini non sono più emblema di miseria, ma protagonisti di una rinascita gastronomica che li ha riscattati dal loro passato umile. Da cibo per bestiame a ingrediente ricercato, il lupino ha attraversato il tempo trasformandosi in simbolo di salute e creatività culinaria. Ricchi di proteine, privi di glutine, adatti a diete vegetariane e vegane, i lupini vengono oggi proposti in forme nuove: hummus vellutati, burger vegetali, polpette speziate, farine proteiche per impasti alternativi. La cucina contemporanea li celebra non solo per le loro proprietà nutrizionali, ma anche per la loro versatilità, rendendoli protagonisti di piatti che un tempo sarebbero stati impensabili.

Nel mondo de I Malavoglia, il cibo non è mai abbondanza, ma misura della fatica e della dignità. Già nel capitolo di apertura, la moglie di Bastianazzo, Maruzza, soprannominata la Longa, svolge attività domestiche legate alla trasformazione e alla conservazione del pescato, in particolare delle acciughe, alimento povero ma essenziale nella dieta della comunità di Aci Trezza: «Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia…». Anche il pane e le cipolle diventano gesto d’amore e di cura. Prima che la Provvidenza parta, la moglie di Bastianazzo è angustiata, non parla, ma mette in ordine la barca per il viaggio e prepara il cibo per il marito: «il pane fresco, l’orciolino coll’olio, le cipolle».

Questa immagine domestica e silenziosa trova un’eco nel racconto Nedda, dove il cibo è ancora una volta misura della povertà e della tenerezza. Verga racconta la vita di una giovane raccoglitrice di olive nella campagna siciliana, immersa in una quotidianità fatta di fatica, silenzi e dignità. Il «pane nero e le cipolle bianche» consumati all’ombra con Janu non sono solo nutrimento, ma anche strumento di condivisione: «Verso mezzogiorno sedettero al rezzo per mangiare il loro pane nero e le loro cipolle bianche». Nedda ama, lavora e soffre in silenzio, come molte donne verghiane che affrontano il destino con forza e dignità.

Nel racconto La Lupa, Verga attribuisce al vino una funzione ambivalente: alimento quotidiano e strumento di seduzione. La gnà Pina, soprannominata «la Lupa» per la sua insaziabilità («sazia giammai – di nulla»), incarna una femminilità carnale e minacciosa. Il nome richiama la lupa dantesca, allegoria della cupidigia, e si accompagna a immagini demoniache: «occhi da satanasso», «il diavolo quando invecchia si fa eremita». La sua esclusione dai riti religiosi («non va mai in chiesa…») la pone ai margini della comunità. Il vino, offerto a Nanni con tono seduttivo («Svegliati, che ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola»), diventa veicolo del desiderio e della trasgressione.

Il cibo verghiano non è mai un elemento estetico o edonistico. Dai lupini ai pani neri, dalle acciughe salate al vino offerto con malizia, ogni alimento è carico di senso, di racconto, di destino. Oggi quei cibi sono riscattati dalla cucina contemporanea. La letteratura ha saputo fissarli per sempre nel tempo, nel loro valore simbolico, restituendo loro voce e dignità. Anche un legume, una cipolla, un sorso di vino possono raccontare la storia di un popolo, il peso della miseria, la forza dell’amore e della condivisione. La cucina letteraria non è solo nutrimento.

Futurismo a tavola: un’esperienza multisensoriale

Non solo arte e letteratura: nel 1930 Filippo Tommaso Marinetti lancia un nuovo manifesto al grido di «Aboliamo la pastasciutta!». E sogna di riscrivere il destino dell'Italia, un boccone alla volta.