I martiri algerini, il potere di chi si dona per Dio

Ascolta la versione audio dell'articolo

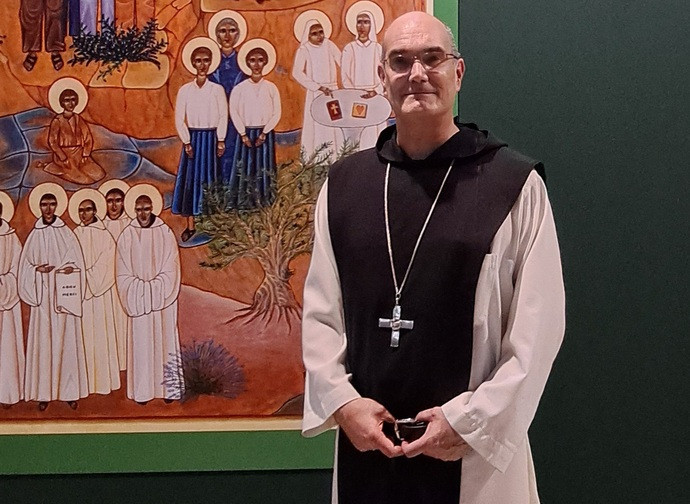

Il martirio di 19 religiosi uccisi in Algeria da terroristi islamici rivive in una mostra al Meeting di Rimini. Grazie al loro esempio ci sono state diverse conversioni al cristianesimo. Ne parla il postulatore della causa di beatificazione, padre Thomas Georgeon.

Fedeli due volte: a Cristo e al popolo algerino. È questo il motivo principale per il quale tra il 1994 e il 1996 vennero trucidati dai fondamentalisti del Gruppo islamico armato (Gia) 19 religiosi, tra i quali un vescovo e sei religiose. La testimonianza di fede dei sette monaci trappisti di Tibhirine, della loro dedizione totale fino alla morte a Dio e ai fratelli anche di credo differente, è stata resa nota al grande pubblico soprattutto grazie alla pellicola “Uomini di Dio” del 2010. Attraverso video e materiali inediti, lettere, scritti e oggetti - dunque reliquie - appartenuti a questi gloriosi martiri del nostro tempo beatificati nel 2018, è possibile ripercorrerne la storia nella splendida mostra loro dedicata, “Chiamati due volte”, al Meeting di Rimini, tra i cui curatori c'è padre Thomas Georgeon, monaco trappista, postulatore della causa di beatificazione, autore di diversi saggi sui monaci di Tibhirine, che la Bussola ha intervistato in esclusiva.

Padre Georgeon, in cosa consiste l’eredità viva dei martiri algerini, santi nostri contemporanei?

Pur essendo come comunità cristiana una minoranza nel Paese, senza alcun potere da mantenere o da salvare, costoro hanno saputo aiutare la società algerina a crescere in campi diversi, in particolare sul piano sociale, incidendo positivamente sulla formazione dei giovani e sulla promozione della dignità della donna, vivendo tra il popolo nella dimensione della gratuità, dando soltanto, senza aspettarsi nulla come ricavo, facendo così trasparire il volto di Cristo in Algeria.

Lei ha detto che «i martiri ci chiamano alla nostra conversione». In che modo?

Perché non sono state persone autocentrate, ma hanno sviluppato il gusto dell’altro, amando il loro prossimo. Questo è profondamente attuale in un mondo dove l’individualismo cresce senza fine e si fa fatica ad andare verso l’altro. Il loro esempio ci spinge dunque anche alla conversione del modo in cui viviamo le nostre relazioni, non tanto a livello di dialogo interreligioso sul piano teorico, quanto sul piano concreto con le persone che incrociamo nei luoghi di lavoro e nelle nostre comunità.

Può raccontarci qualche aneddoto significativo di fraternità vissuta concretamente tra cristiani e musulmani?

Ricordo in particolare un incontro avvenuto in Algeria nel 1998, cioè a soli due anni dalla morte dei monaci di Tibhirine. Un ragazzo musulmano si è avvicinato dicendomi che l’imam del villaggio voleva vedermi. Vado da lui e mi racconta di essere ancora molto addolorato per la vicenda dei monaci uccisi e che avrebbe avuto piacere a recarsi al cimitero per pregare insieme sulla loro tomba. Una volta giunti lì siamo stati quindici minuti circa in preghiera, ciascuno con le parole della sua fede, a pregare per il riposo dell’anima di questi nostri fratelli. È stato un piccolo momento di grazia condiviso con un musulmano.

Quale contributo può offrire infine la luminosa testimonianza di fede dei martiri algerini rispetto all’appello di Papa Leone XIV a una «pace disarmante e disarmata»?

I monaci algerini avrebbero potuto farsi proteggere dall’esercito, ma hanno fatto la scelta della pace anche a grande costo. Così quando l’uomo che aveva ammazzato centinaia di persone si è presentato alle porte del monastero, Christian de Chergé gli ha detto con fermezza: “Qui con le armi non si entra. È un luogo sacro e di pace”. Nel solco del loro esempio anche noi possiamo essere portatori di pace negli ambienti in cui viviamo ed essere una presenza di luce e speranza, come lo sono stati loro tra le tenebre di un popolo martoriato dalla violenza, dalla guerra e dall’odio.

Riconoscersi figli dell’unico Padre e perciò fratelli in Cristo è il principio della fraternità. Come è possibile non tradire questa origine in un contesto dove il dialogo è difficile?

Il perdono è sicuramente una grazia dell’incarnazione e di Cristo. Nel contempo però è inutile nascondere che tante volte proviamo a tendere la mano, ma da parte islamica non c’è nessuno che ha il desiderio di prenderla. Non si tratta dunque né di fare sincretismo, né di costruire falsi ponti, ma di testimoniare la fede nel quotidiano. I diciannove religiosi sono martiri della vita quotidiana che hanno fatto fiorire l’amore di Dio posto nei loro cuori condividendolo con persone che non avevano la loro stessa fede, mediante legami autentici di fraternità e amicizia.

Grazie anche all’apostolato dei martiri algerini ci sono state conversioni alla fede cristiana?

Certo, ma chiaramente in maniera molto discreta e silenziosa, perché è noto che quanti si convertono al cristianesimo rischiano la pelle. Ricordo una volta sempre nel 1998, quando ancora vi era la guerra civile, abbiamo celebrato la Santa Messa e sono arrivate cinque ragazze algerine. Il confratello che le conosceva mi disse che avevano fatto un lungo giro per non dare nell’occhio perché sapevano che c’era qualcuno che le avrebbe seguite per vedere dove si sarebbero recate. A tal proposito occorre ricordare che gli islamici sono soliti fare proselitismo, mentre i cristiani sanno bene che è il Padre a convertire il cuore dei suoi figli che sono pertanto solo uno strumento nelle Sue mani.