Il lavoro, mezzo per collaborare con Dio

Fin dal principio il lavoro è una missione che Dio affida all’uomo per collaborare alla Sua opera creatrice, dunque mezzo di santificazione. La perdita del senso cristiano del lavoro, dal protestantesimo al marxismo. Lavoro e riposo festivo. Dal videoincontro della Bussola con don Pevarello e il professor Ferraresi.

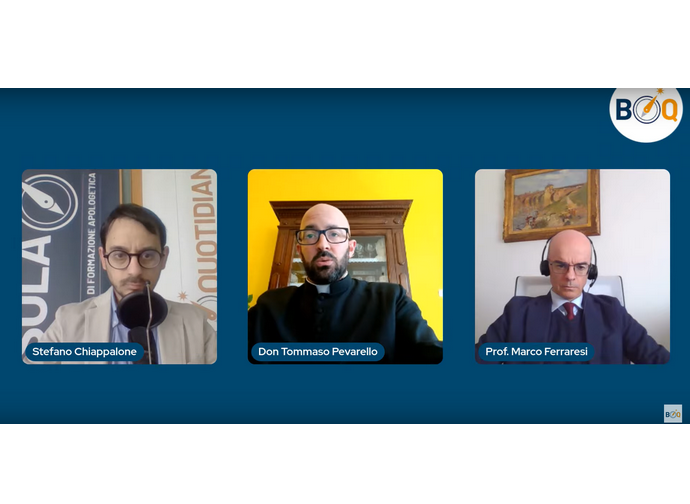

Il senso cristiano del lavoro è il grande sconosciuto della nostra epoca. E, con esso, è ignorata la retta idea di “conciliazione” con la famiglia. Ciò, lungi dall’essere mera teoria, ha conseguenze enormi sulle nostre vite. Di questi argomenti si è parlato nella diretta di ieri dei Venerdì della Bussola, intitolata Benedetto lavoro (vedi anche l'ultima Bussola Mensile) e condotta da Stefano Chiappalone, che ha avuto come ospiti don Tommaso Pevarello e Marco Ferraresi, docente di Diritto del lavoro all’Università di Pavia.

Confutando le ideologie che hanno distorto il significato del lavoro, fino a dipingerlo come una maledizione, don Pevarello ha ricordato la lezione dei primi due capitoli della Genesi, dove la creazione dell’uomo giunge a compimento di tutto il creato, con Dio che gli dà due compiti: popolare la terra («Siate fecondi e moltiplicatevi») e prendersene cura («… lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse»), chiaramente con il suo lavoro. Perciò, osserva il sacerdote, «il lavoro nasce con l’uomo e segna la sua umanità». Punto fondamentale: il lavoro non è conseguenza del peccato (lo sono invece la sofferenza e la morte), quindi «non è una maledizione, ma è una missione e un compito che Dio affida all’uomo». Una missione altissima perché, attraverso il lavoro, l’uomo si fa «collaboratore di Dio, obbedendo al compito che Dio gli ha dato. Da qui parte la storia dell’uomo e della sua relazione con il Signore». Corollario di questa verità è che il nostro lavoro deve contribuire a estendere il regno di Dio, dunque essere in accordo alla legge divina.

Ma il senso autentico del lavoro è stato sovvertito dalle ideologie, che pur nella loro diversità sono «tutte accomunate – come fa presente Ferraresi – dall’allontanamento dal fondamento soprannaturale».

Il docente individua, nell’epoca moderna, due momenti principali di questo allontanamento. Il primo è la Riforma protestante, che con la sua idea di sola fide (cioè della salvezza con la sola fede) «ha depotenziato il valore delle opere dinanzi a Dio e ai fini della salvezza dell’uomo. Il depotenziamento e lo svilimento delle opere non può che tradursi evidentemente anche in un depotenziamento e svilimento del senso soprannaturale stesso del lavoro. Quindi il lavoro non assume più una dimensione soprannaturale, diventa una realtà meramente intramondana», sganciata dalla santificazione a cui Dio ci chiama pure per mezzo di esso.

Altro deleterio distacco è quello causato dall’ideologia marxista con tutti i suoi derivati (comunismo, socialismo, socialdemocrazia). Questa ideologia finisce per dare dignità solo al lavoro salariato, svilendo quello autonomo e imprenditoriale. Oltre al conflitto di classe e all’indebito attacco alla proprietà privata, «il comunismo reca con sé anche la prospettiva utopistica della liberazione dal lavoro, concepito appunto come una maledizione da cui liberarsi». Questa prospettiva, osserva ancora Ferraresi, si lega ad altre correnti relativiste e nichiliste «che in definitiva privano di senso il lavoro stesso». Da qui nascono ulteriori storture, dalle soluzioni politiche come il reddito di cittadinanza fino all’idea di inseguire le vincite da gioco d’azzardo come alternativa al lavoro.

Il cristianesimo invece nobilita il lavoro, in specie quello manuale, che nel mondo greco-romano «era considerato indegno per un uomo libero», spiega don Pevarello. E lo nobilita fin dai tempi della vita terrena di Gesù, a cui è piaciuto essere e farsi chiamare «il figlio del falegname» o anche solo «il falegname». Il fatto che il Figlio di Dio in persona abbia lavorato «aiuta ancora di più a capire quanto sia importante, benedetto il lavoro», secondo il fondamentale principio cristiano ricordato dal sacerdote: «Tutto quello che il Verbo ha assunto di ciò che è umano è salvato».

Il cristianesimo invece nobilita il lavoro, in specie quello manuale, che nel mondo greco-romano «era considerato indegno per un uomo libero», spiega don Pevarello. E lo nobilita fin dai tempi della vita terrena di Gesù, a cui è piaciuto essere e farsi chiamare «il figlio del falegname» o anche solo «il falegname». Il fatto che il Figlio di Dio in persona abbia lavorato «aiuta ancora di più a capire quanto sia importante, benedetto il lavoro», secondo il fondamentale principio cristiano ricordato dal sacerdote: «Tutto quello che il Verbo ha assunto di ciò che è umano è salvato».

Questo dà anche uno spaccato dell’importanza di san Giuseppe, che non solo ha custodito Gesù, ma lo ha anche avvicinato al banco di lavoro e gli ha trasmesso la sua professione. E proprio per far riemergere la dimensione cristiana del lavoro, di contro alle storture marxiste, Pio XII istituì la festa di San Giuseppe Lavoratore.

L’esempio dello sposo di Maria e dello stesso Gesù «ci permette di sfuggire a due tentazioni: da una parte dimenticare il cielo, interpretando tutto il sociale, quindi, solo con categorie mondane; oppure, al contrario, dimenticare la terra per vivere in un luogo semplicemente iperuranico. Invece san Giuseppe ci ricorda il legame tra il cielo e la terra, ci aiuta a tenere la nostra fede realistica, molto concreta», afferma don Pevarello. È lo stesso equilibrio racchiuso nel principio dell’ora et labora, che, oltre a contraddistinguere il monachesimo cristiano, capace di plasmare la civiltà europea, è un richiamo per ciascun uomo, in qualunque stato di vita. L’uomo deve cioè unire lavoro e preghiera perché «tutto quello che facciamo» deve essere un modo «per dare lode al Signore, sia con la bocca che con le mani».

Che il lavoro sia una benedizione è anche il punto di partenza della Dottrina sociale della Chiesa (DSC) e in particolare di encicliche fondamentali al riguardo, come la Rerum novarum (1891) di Leone XIII. Ferraresi ricorda che «la Genesi parla dell’attività creatrice di Dio come di un lavoro: nel settimo giorno Dio si riposò». E l’uomo, come detto, è chiamato a collaborare all’opera di Dio, colmando quella mancanza che c’era prima della sua creazione («e non c’era uomo che lavorasse il suolo»; Gn 2,5). Perciò, spiega il docente, «tutte le attuali politiche del disimpegno, della decrescita o della denatalità non sono compatibili con la dignità umana, né tantomeno con la DSC perché presuppongono l’uomo e il lavoro dell’uomo come nemico del creato».

Altro tema attualissimo, quello della conciliazione famiglia-lavoro, che però non potrà mai essere affrontato adeguatamente se non si comprende, come afferma Ferraresi, che «il lavoro è strumentale ed è finalizzato alla famiglia», non viceversa. Per conciliare famiglia e lavoro, si deve allora innanzitutto riscoprire e sostenere la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna, diversamente da quel che fanno certe odierne politiche e certa cultura relativista: perché, più si distrugge la famiglia – dunque la solidarietà e i legami familiari – più diventa difficile conciliarla con il lavoro.

In questa erosione della famiglia gioca anche un ruolo rilevante la progressiva inosservanza della domenica come giorno del Signore e in generale il lavoro nei giorni festivi. È chiaro, come ricorda Ferraresi, che ci sono lavori che devono essere necessariamente svolti pure nei festivi per ragioni di bene comune, «ma è altresì vero che la totale liberalizzazione delle attività, anche commerciali e non essenziali, nel giorno festivo, è frutto di una mentalità materialista, capitalista, che fonda sul consumismo la propria ragione d’essere».

In definitiva, bisogna tenere a mente la lezione di san Giovanni Paolo II nella Laborem Exercens (1981), cioè che «il lavoro è “per l'uomo”, e non l’uomo “per il lavoro”». Altrimenti, spiega don Pevarello, il lavoro diventa un idolo che ci porta via «le relazioni più preziose: quelle con Dio e con il prossimo».

Perché i lavoratori devono guardare a san Giuseppe

Diversamente dalle ideologie (marxismo in primis) che hanno strumentalizzato i lavoratori, il magistero della Chiesa insegna che il lavoro va fatto secondo la volontà di Dio. Cristianamente inteso, esso rende l’uomo partecipe all’opera del Creatore e al disegno di salvezza. Perciò Pio XII indicò a modello san Giuseppe.